由多分散构筑单元通过层级自组装而形成的复杂结构普遍存在于自然界中,如海贝壳珍珠层、牙釉质等。这些复杂结构的特点是它们在微观尺度上具有无序性,同时在介观尺度上又具有高度的有序性。这些自组装结构对于实现高机械强度及其它生物功能有着重要的意义。在自然界的启发下,研究人员试图通过人工构筑复杂自组装结构来制备高性能的材料。然而,在发光材料领域,结构复杂度与发光强度之间的关系尚不明确。

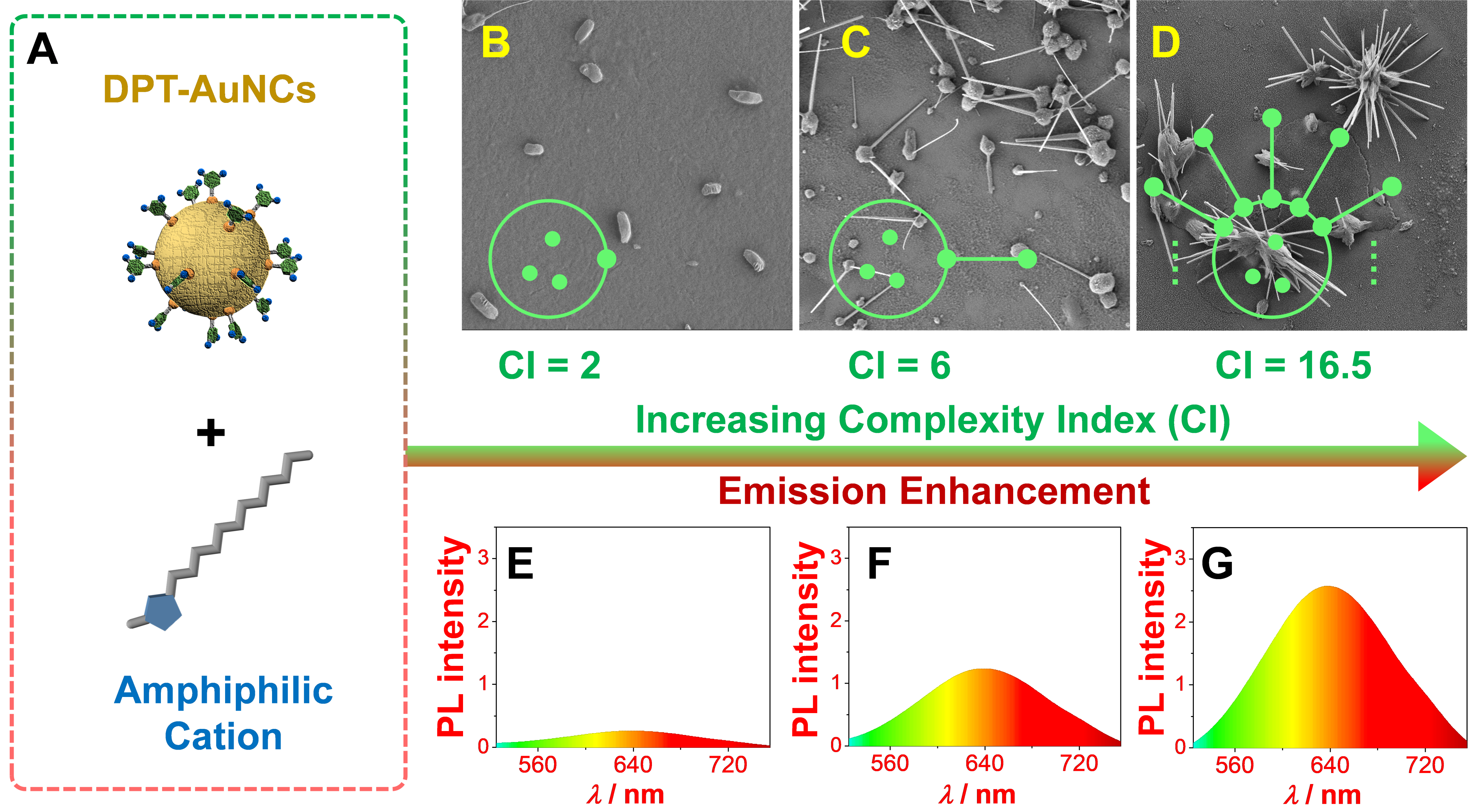

金纳米簇是一种具有核壳结构的有机-无机杂化纳米颗粒,其表面配体可以为自组装提供多种非共价相互作用,是模拟自然界复杂自组装结构的理想构筑单元。济宁学院张勇杰课题组和曲阜师范大学沈静林课题组以一种4,6-二氨基-2-嘧啶硫醇修饰的金纳米簇(DPT-AuNCs)为构筑单元,通过与两亲性阳离子(十二烷基咪唑鎓,DMI+)共组装,实现了对聚集体结构复杂度的调控,并制备出具有“海胆状”结构的强发光聚集体。为了定量分析聚集体复杂度与荧光强度之间的关系,作者基于图论模型计算了不同聚集体结构的复杂度指数(CI),并得出:聚集体的荧光强度与其复杂度成正相关关系。

作者进一步研究了“海胆状”聚集体的组装动力学与热力学机理。通过荧光光谱强度监测了不同温度下聚集体的生长动力学,发现动力学曲线存在明显的迟滞时间,表明其组装过程为成核-生长机制。又通过变浓度UV-Vis吸收光谱研究了组装过程的热力学机制,利用Goldstein-Stryer模型的拟合,验证了“海胆状”聚集体的形成是由多种非共价相互作用主导的协同自组装过程。此外,随着温度的升高,动力学曲线的迟滞时间缩短,因此可以推测,在DMI+浓度高于其临界胶束浓度的情况下,DMI+首先自身形成胶束聚集体,而随着时间的推移,DMI+从胶束中解离并进一步和DPT-AuNCs共组装,缓慢生长成具有复杂结构的聚集体;体系温度的升高有利于DMI+胶束的解离,因此加速了复杂聚集体的成核,使迟滞时间缩短。

为了探究驱动DPT-AuNCs与DMI+共组装的相互作用,作者通过Zeta电位测试、量子化学计算、核磁滴定、对照试验等多种手段证实了阳离子-π相互作用在聚集体形成中所起的关键作用。基于对组装过程和非共价相互作用的充分研究,作者提出了复杂结构聚集体的形成机制。

为了阐明两亲性阳离子与DPT-AuNCs的共组装能够作为一种普适性方法用于构筑具有强发光的金纳米簇复杂结构聚集体,作者将DMI+替换为季铵盐(DTA+)、吡啶盐(DPy+)类两亲分子与DPT-AuNCs进行共组装。结果发现,DTA+与DPT-AuNCs的共组装体系中形成了类似的“海胆状”聚集体,其发光强度与DMI+/DPT-AuNCs体系接近;而加入DPy+的体系中,则形成了不同的复杂结构,其荧光强度更高。基于图论模型,计算出DPy+/DPT-AuNCs体系中的复杂聚集体具有更高的复杂度指数(CI = 22.5),进一步验证了荧光强度与结构复杂度之间的正相关关系。

这项研究不仅提供了一种构筑复杂聚集体结构的方法,还揭示了结构复杂度与金纳米簇发光性能的关系,对新型簇基发光材料的开发具有重要的指导意义。

该研究工作以Article形式发表在ACS Nano杂志上,济宁学院化学化工与材料学院张勇杰副教授为本文第一(通讯)作者。该研究工作得到了国家自然科学基金、山东省自然科学基金以及山东省高等学校青创团队计划等项目的支持。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.5c01675

原文信息:

Modulating the Structural Complexity of AuNCs Aggregates for Generation of Bright Luminescence

Yongjie Zhang,* Dewang Niu, Liyuan Zhang, Ensheng Zhang,* Jinglin Shen.* ACS Nano, 2025, DOI: 10.1021/acsnano.5c01675